Les chiffres tombent, insistent, frappent. Chaque année, ces rapports froids racontent en coulisses des vies, des alertes, parfois des drames. Qui oserait rester de marbre devant les milliers d’accidents du travail qui secouent les organisations, changent des destins, posent question sur le sens des priorités managériales ?

Derrière une simple fiche d’incident, toujours une histoire : un collègue, une équipe chamboulée, un agenda RH bouleversé, la réputation qui vacille, le portefeuille d’entreprise mis à rude épreuve. Alors, la réaction ? La vraie, pas celle dictée par principe, mais celle qui donne envie d’ancrer une prévention active, concrète, organisée. La prévention des accidents du travail ne doit pas rester un concept lointain, elle doit devenir un pilier fondamental. C’est une transformation discrète mais décisive, celle où la sécurité ne devient pas un mot en réunion, mais une colonne vertébrale autour de laquelle la politique RH se construit.

On croit souvent tout avoir vu côté protocoles, jusqu’au jour où la loi change, ou l’humain réclame sa place, ou les partenaires sociaux, unis, appuient sur “pause” pour demander : et si on parlait vraiment du risque ? Pour aller plus loin dans l’apprentissage et l’action, vous pouvez découvrir un atelier journée sécurité sur le site https://journeesecurite.com/nos-ateliers/, une excellente occasion de renforcer cette approche proactive.

Quel est le vrai cadre de la prévention des accidents du travail ?

Avant de foncer tête baissée — et puis le regretter — qui a déjà vraiment pris le temps de poser les bases, de regarder la législation à la loupe, d’argumenter devant les instances sans tourner autour du pot ? En France, la prévention ne se limite pas à un règlement affiché dans la salle de pause.

Respirer l’air du code du travail, comprendre la mosaïque d’acteurs, c’est là que tout démarre. Les accidents du travail, vous en avez déjà vécu dans votre équipe ? Cette brusque rupture qui peut aller d’une chevauchée aux urgences à un arrêt de longue durée, avec tout ce que cela implique : taux d’absentéisme, pression RH qui grimpe, moral en chute libre.

Accident au travail : de quoi parle-t-on exactement ?

Selon le Code de la Sécurité Sociale, l’accident du travail surgit dans l’instant, à l’occasion du boulot, avec à la clé une atteinte physique ou psychique – parfois les deux en même temps, soyons honnêtes. Un accident classique, mais qui n’a rien d’anodin : lésion, incapacité, exclusion temporaire ou définitive, voire pire. Vous y avez pensé ? C’est le genre de galère qui ne se chiffre pas seulement en euros mais en savoir-faire qui s’envole, en savoir-être brisé, en équipes qui déraillent soudainement.

Derrière les dépenses liées au soin, aux indemnités et aux arrêts, penser à la vraie question : qui va remplacer, et avec quelle transmission ? La prévention, loin d’être un simple mantra, devient vite un point cardinal pour tout dirigeant qui refuse de naviguer à vue.

Quelles obligations pour l’employeur et les salariés en France ?

La loi française, bien plus pointilleuse qu’un tuto sécurité, inscrit dans le marbre la responsabilité partagée. L’employeur, c’est le chef d’orchestre de la prévention, avec tout un orchestre à régler : évaluation, information, formation, protection.

À l’autre bout, chaque salarié assume sa part du contrat : respecter les consignes mais aussi, ce détail qui change tout, signaler sans délai le moindre risque suspecté. L’Inspection du travail surveille tout ça de près, surtout en cas d’accident grave, et râle rarement sans raison. Besoin d’un résumé concret du quotidien réglementaire ? Ça tombe bien :

| Obligations | Employeur | Salarié |

|---|---|---|

| Évaluer les risques | Obligatoire | Participer à l’analyse |

| Respecter les consignes de sécurité | Mettre en place | Respecter |

| Formation à la sécurité | Assurer | Suivre |

Qui sont les acteurs qui font vivre la prévention en entreprise ?

Finalement, qui porte la démarche dans les couloirs ? Il y a l’employeur, certes, mais aussi toute une escouade : responsable sécurité (ou QHSE pour ceux qui aiment les acronymes), membres du CSE, vendeurs du dernier lundi matin, et même l’intérimaire qui découvre l’établissement.

Quand le service de santé au travail, la CARSAT ou l’INRS débarquent, chacun comprend que la prévention ne signifie pas un projet isolé, mais une culture à cultiver, arrosée à chaque niveau.

D’ailleurs, qui a déjà vu un vrai changement sans l’implication d’un salarié “terrain”, celui qui ose pointer l’échelle bancale ou les produits mal stockés dans le coin du local technique ?

Neuf principes pour ne pas tourner en rond (et les fameux 5 E…)

Neuf principes trônent dans la réglementation : éviter les risques, évaluer ce qui file entre les mailles du filet, affronter le danger à la racine, adapter chaque poste à l’humain (pas l’inverse !), suivre le progrès technique (oui, même si ça bouscule les habitudes), troquer le dangereux contre le plus sage, anticiper, agir d’abord pour le collectif avant de penser à l’individuel, et enfin donner les bonnes instructions au bon moment. Facile à dire.

À cela s’ajoute la règle des 5 E : Éloignement, Enveloppement, Évitement, Équipement, Éducation. Qui n’a jamais entendu la blague sur l’équipement flambant neuf qui prend la poussière dans le carton ?

La logique : agir avant, pendant, après – un concert classique où la partition, c’est le risque qui dicte la tonalité.

Comment analyser vraiment les risques professionnels ?

Regardez autour de vous : combien de fois un vrai diagnostic a-t-il été mené jusqu’au bout, sans détour, sans masquer la poussière sous le tapis ? Françoise, responsable HSE dans une PME industrielle, raconte sa hantise du “coup de bol” et du “on verra plus tard”. Rien d’improvisé donc, mais une méthode précise, séquencée. Danger repéré, exposition mesurée, fréquence analysée, gravité pondérée, et là seulement, la priorisation prend tout son sens.

Les outils INRS, les checklists, la poignée de guides tapie sur le bureau, chaque ressource soutient — ou sauve — le responsable d’équipe débordé.

À la loupe : cartographie des risques et sources d’accident

Un simple détour par l’usine suffit à dresser la cartographie : une manœuvre sur une nacelle, un stress qui monte à l’approche d’une deadline, une cuve de produit chimique oubliée trop près des vestiaires… Chutes de hauteur, risques mécaniques ou chimiques, stress chronique, bruit, extinctions de voix côté hotline ou déplacements sous tension, chaque secteur déroule son lot de périls. Le déclic provient souvent d’une analyse post-accident ultra-détaillée.

Curieux, non, comme la bonne solution n’apparait jamais avant qu’un incident ne force à regarder les choses différemment ?

Quels sont les outils vraiment utiles pour l’auto-évaluation ?

Le responsable RH jongle avec mille priorités, alors quand un guide clair, une checklist à cocher, un DUERP à jour surgissent, un soupir de soulagement parcourt le bureau. Sans ces supports, l’analyse dérape dans le subjectif et la routine. L’auto-évaluation ne relève pas de la mode managériale mais d’une vraie prise de recul, ce moment où chacun se questionne — franchement, tout va bien sur le poste ? La fiche pratique et le plan d’action deviennent vite les alliés du quotidien, diffusant la responsabilité. L’équipe se sent – soudain – un peu plus impliquée, responsable, moins tentée de fuir au moindre signal.

Comment analyser et désamorcer les accidents et les presque-accidents ?

Après chaque accident, ou cet incident passé “à un cheveu” qui réveille tout le service, l’enquête devient centrale. Ici, la recherche de coupable ne rapporte rien. Qui n’a pas déjà participé à une réunion où le mot d’ordre était le silence, l’embarras ou le blâme ? Oubliez ça : la méthode arbre des causes, les schémas proposés par l’INRS, tout vise à comprendre, pas à juger. Illustration concrète :

| Type de risque | Exemple concret | Action préventive |

|---|---|---|

| Chute de hauteur | Ouvrier sur échafaudage | Filet, harnais, vérification matériel |

| Risque chimique | Manipulation de solvants | Ventilation, gants adaptés, formation |

| Trouble psychosocial | Stress chronique | Ecoute, aménagement organisationnel |

Qui reconnaît ces situations dans sa propre boîte ? Parfois, une cause minuscule déclenche une avalanche. Dans ces moments, l’action n’attend pas — elle s’impose.

Priorisation des risques : quelles actions passer en priorité ?

On parle souvent du “feu qui brûle le plus fort” — c’est un peu ça, la hiérarchisation des risques. Matrice de gravité, fréquence, exposition, chacun coche ses cases, et, surprise, la solution la plus visible n’est pas toujours la plus urgente. Qui a déjà vu un plan d’action où la maintenance du monte-charge écrase la formation sécurité ?

Parfois, le document unique devient la boussole annuelle, mais sans suivi, il se transforme en vieux classeur oublié. Le suivi concret, lui, met la sécurité au centre du flux de l’entreprise.

Comment passer de la théorie à une vraie prévention ?

La vraie difficulté : transformer toute cette matière grise en levier d’actions visibles, tangibles. La prévention n’est pas en stock dans un placard, elle surgit, évolue, sonne parfois contre-nature ou ringarde avant de devenir une évidence. La méthode s’appuie sur l’engagement de chacun et pose une question simple : quoi changer, qui motiver, comment suivre autrement que sur Excel ?

Quels jalons rythment la prévention ?

5 étapes, à la fois simples et insaisissables : évaluer les risques, élaborer le plan d’action (pas celui qui traîne en réunion), passer à l’exécution sur le terrain, mesurer l’impact (qui n’a jamais rêvé de convertir un bilan santé en dynamique d’équipe ?), puis synchroniser, recaler, ajuster au fil des retours et des bilans internes. Certains y voient un marathon, d’autres une série de sprints. Chaque bilan santé, chaque retour d’expérience, chaque suggestion anonyme, tout compte.

Si la direction n’y met pas du cœur, la démarche fatigue vite. Mais quand l’ensemble de l’équipe s’investit, le changement devient sensible, réel.

Collectif ou individuel : quelles protections choisir ?

Ici, le débat s’anime : faut-il privilégier le grand projet collectif (cloisonnements, ventilation, affichage) ou investir dans les équipements individuels — casques, gants, chaussures de sécurité dernier cri ? L’INRS, l’Assurance Maladie, les guides de branche débordent de recommandations à picorer selon sa propre réalité métier. Curieux comme la santé mentale se glisse désormais dans la boucle — le bon aménagement, un peu d’écoute, et soudain le climat change, les accidents baissent.

N’oublions pas, le nerf de la guerre, ce ne sont pas les affiches, mais la régularité dans les campagnes terrain.

Former, sensibiliser, informer : mode d’emploi ou art du dialogue ?

Transmettre des consignes, autrefois vu comme un passage obligé, se réinvente : gestes barrières bien connus, plan d’action illustré, formation immersive, voire réalité virtuelle. Hygiène, ergonomie, risques, gestion de l’imprévu, EPI, tout y passe — mais à la sauce interactive, avec mise en situation, dialogue, échanges de bonnes (ou moins bonnes) pratiques. La communication fonctionne lorsqu’elle vit, respire, invite à l’action et met en scène les vrais héros du quotidien : ceux qui osent lever la main pour dire “là, c’est dangereux”.

Veille, suivi, amélioration continue : qui tient la barre ?

Impossible de parler prévention sans parler veille réglementaire. Dernier décret sorti, nouvelle méthode testée par le concurrent voisin, modification du DUERP, audit improvisé, tout résonne dans le quotidien de l’entreprise. Les outils de suivi prennent alors une revanche sur le papier : tableau de bord, bilan annuel, réunions surprises, audits réalisés par des yeux extérieurs – parfois, le regard d’un nouveau suffit à relancer tout l’édifice. Vous sentez que la prévention commence à infuser quand chaque équipe débat spontanément de la couleur de la signalétique ou du choix du bon EPI du moment.

Où trouver le petit coup de pouce en sécurité ?

On a tous croisé un moment de doute, un plan sécurité à muscler, une consigne à clarifier ou un besoin d’actualité fraîche. Bonne nouvelle, les ressources fleurissent – encore faut-il savoir où regarder et choisir ce qui convient, parce que non, tout ne sert pas à tout le monde…

Quels sont les guides pratiques et sites utiles ?

Petite sélection sans filtre :

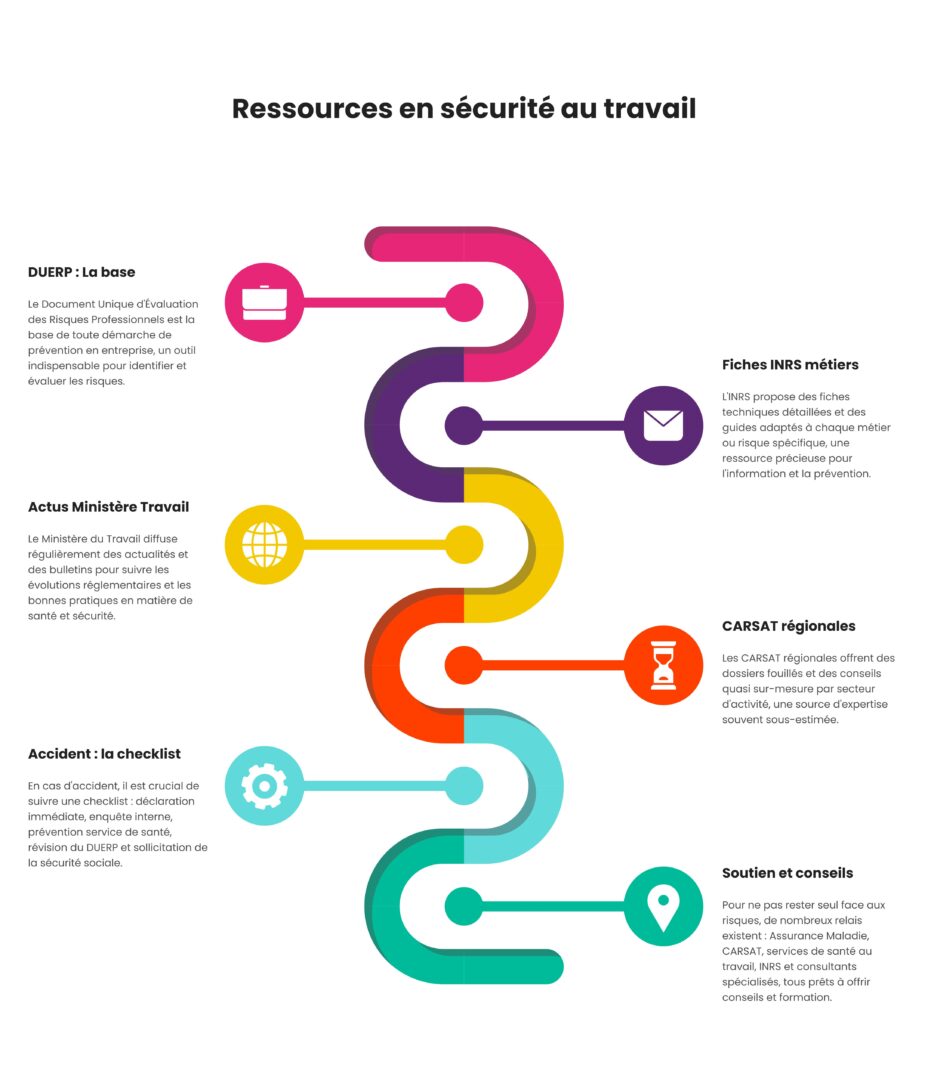

- Le DUERP, bien sûr, sinon on ne parle même pas la même langue

- Les fiches de l’INRS pour chaque métier ou risque spécifique

- Les modèles modulables de plans d’action et kits d’auto-évaluation

- Les actualités du Ministère du Travail à picorer avec un café

Une curiosité : la CARSAT régionale, trop souvent oubliée, propose des dossiers fouillés quasi sur-mesure par secteur.

En cas d’accident, quelles questions poser en entreprise ?

La galère commence par l’immédiat : déclaration ? Oui, dans la foulée. Enquête interne ? Idem. Le service de santé à prévenir, le DUERP à rouvrir, la sécurité sociale à solliciter.

Trop souvent, les checklists traînent sur un coin de table, alors que leur pouvoir tient dans leur simplicité : cocher chaque consigne, suivre au poste, questionner les routines. Chacun prend une part de la sécurité, ce n’est jamais un rôle facultatif.

Comment suivre l’évolution réglementaire sans sombrer ?

Certains s’informent via leur smartphone, d’autres attendent la note du service RH. Le Ministère du Travail diffuse ses bulletins, l’INRS partage ses nouveautés, le site Santé au Travail centralise tout. On parle de directives européennes, de plans nationaux pour les secteurs à risques, de réalités virtuelles pour secouer les formations. Un conseil : ne jamais se croire à jour pour toujours. La réglementation aime la surprise, parfois même l’audace.

À qui s’adresser pour ne pas rester seul face au risque ?

La solitude du préventionniste est un vieux marronnier, pourtant tout autour, les relais sont nombreux : Assurance Maladie – Risques Professionnels, CARSAT, service de santé au travail, INRS, consultants passionnés qui, souvent, ont traversé bien des tempêtes.

Chacun dispose d’outils précis, proposent audit, conseils, formation. Alors pourquoi se priver ? Un contact suffit parfois à désamorcer une tendance négative — ou à sauver un réflexe devenu trop routinier.

Bref, la culture sécurité n’a rien d’un gadget ni d’un concept réservé aux grandes entreprises. Avec la bonne dose de pragmatisme, pas mal d’humilité, le choix des bons relais et la capacité à inventer des routines nouvelles, la sécurité pose la question, à chaque étage : qui veut changer la donne ? qui ose regarder autrement le moindre accident évité de justesse ? Parfois, tout commence par une anecdote, un nouvel outil, ou un retour d’expérience partagé lors d’un déjeuner. Parfois aussi, il suffit d’une minute d’attention pour éviter tout le reste.